Qu'est-ce que le désir sexuel ? Une perspective historique et éducative

Le désir sexuel est l'un des aspects les plus discutés, mais les moins compris de la sexualité humaine. On le considère souvent comme une simple étincelle d'attraction ou un besoin physique de base, mais l'histoire et la science montrent qu'il est bien plus complexe. Le désir a été expliqué de multiples façons : comme une pulsion biologique, un lien émotionnel, un test moral, ou même une forme d'énergie vitale.

En examinant comment le désir sexuel a été compris à travers l'histoire et comment il est étudié aujourd'hui, nous pouvons obtenir une image plus claire des nombreuses façons dont il se manifeste dans la vie humaine.

Vues anciennes : Philosophie et santé

Dans la Grèce antique, les philosophes et les médecins considéraient le désir sexuel comme naturel et essentiel. Platon écrivait sur l'eros comme une force capable d'inspirer l'amour, la créativité et la connexion, tandis qu'Aristote le considérait comme un aspect important de la nature humaine. Les écrivains médicaux tels qu'Hippocrate et Galien croyaient que l'activité sexuelle aidait à équilibrer les « humeurs » du corps, rendant le désir non seulement acceptable, mais aussi nécessaire au maintien de la santé.

En dehors de la Grèce, d'autres traditions valorisaient également le désir. Le texte indien Kama Sutra (vers le 3e siècle de notre ère) explorait le désir sexuel comme l'une des principales quêtes de la vie, aux côtés du devoir et de la spiritualité. En Chine, les écrits taoïstes décrivaient l'énergie sexuelle (jing) comme vitale pour la santé et la longévité.

Le Moyen Âge : Morale et retenue

Au cours de la période médiévale en Europe, le désir sexuel était souvent encadré par la religion. Des penseurs comme Augustin d'Hippone le voyaient comme quelque chose qui nécessitait un contrôle, associant le désir à la tentation et au péché. Le mariage était souvent présenté comme le seul exutoire approprié.

Pourtant, même à cette époque, les textes médicaux reconnaissaient le désir des femmes et des hommes, le liant parfois à la fertilité et à la santé. Bien que les perspectives religieuses dominaient la vie publique, les écrits privés et médicaux montraient que les gens continuaient à reconnaître le désir sexuel comme une partie naturelle de l'être humain.

Lumières et débuts de la science

Aux 17e et 18e siècles, avec l'essor de la pensée scientifique, les discussions sur le désir ont commencé à passer de la morale à la biologie. Les médecins ont étudié l'anatomie et la reproduction plus en détail, tandis que les philosophes des Lumières mettaient l'accent sur la raison et l'observation. Le désir était de plus en plus perçu comme quelque chose qui pouvait être expliqué par la science, et non simplement régulé par la religion.

Le 20e siècle : Recherche et modèles du désir

L'étude scientifique moderne du désir sexuel a débuté au début du 20e siècle.

Sigmund Freud a introduit le concept de libido comme une pulsion psychologique centrale, présentant le désir comme une partie essentielle de la motivation humaine.

Alfred Kinsey, dans les années 1940 et 1950, a réalisé des enquêtes révolutionnaires sur le comportement sexuel aux États-Unis. Ses rapports ont montré une énorme variation dans la manière dont les gens ressentaient et exprimaient leur désir sexuel, remettant en question l'idée d'une norme « normale ».

Masters et Johnson, dans les années 1960, ont étudié la physiologie de la réponse sexuelle, identifiant les étapes de l'excitation, de l'orgasme et de la résolution. Ils ont également souligné que le désir ne se manifeste pas toujours de la même manière pour tout le monde.

Rosemary Basson, au début des années 2000, a développé un modèle de réponse sexuelle féminine qui mettait l'accent sur le « désir réactif », montrant que pour beaucoup de femmes, le désir émerge souvent de l'intimité et de la connexion émotionnelle plutôt que d'une excitation spontanée.

Ensemble, ces chercheurs ont déplacé la conversation de la morale et du jugement vers l'observation et la compréhension.

| Période | Vision du désir sexuel | Notes clés |

|---|---|---|

| Antiquité | Le désir sexuel vu comme une force naturelle liée à la fertilité et à l'ordre divin. | Les cultures grecque et romaine célébraient le désir ; lié aux dieux et à l'énergie vitale. |

| Moyen Âge | Souvent considéré comme peccamineux ou dangereux s'il n'était pas contrôlé. | Les enseignements chrétiens mettaient l'accent sur la chasteté ; le désir féminin souvent réprimé. |

| Lumières | Commence à être étudié scientifiquement ; lié à la raison et à la nature. | Les médecins et philosophes débattaient du désir « normal » par rapport à la déviance. |

| 19e siècle | Forte médicalisation de la sexualité ; le désir féminin souvent ignoré. | Diagnostics d'hystérie ; des rôles de genre stricts façonnaient les attentes sexuelles. |

| 20e siècle | Redéfinition du désir à travers la psychologie, le féminisme et le changement social. | Théories de Freud ; révolution sexuelle ; reconnaissance du désir des femmes et de la communauté LGBTQ+. |

| 21e siècle | Vu comme divers, fluide et influencé par la biologie, la psychologie et la culture. | Plus grande ouverture ; la recherche met en lumière la complexité et les différences individuelles. |

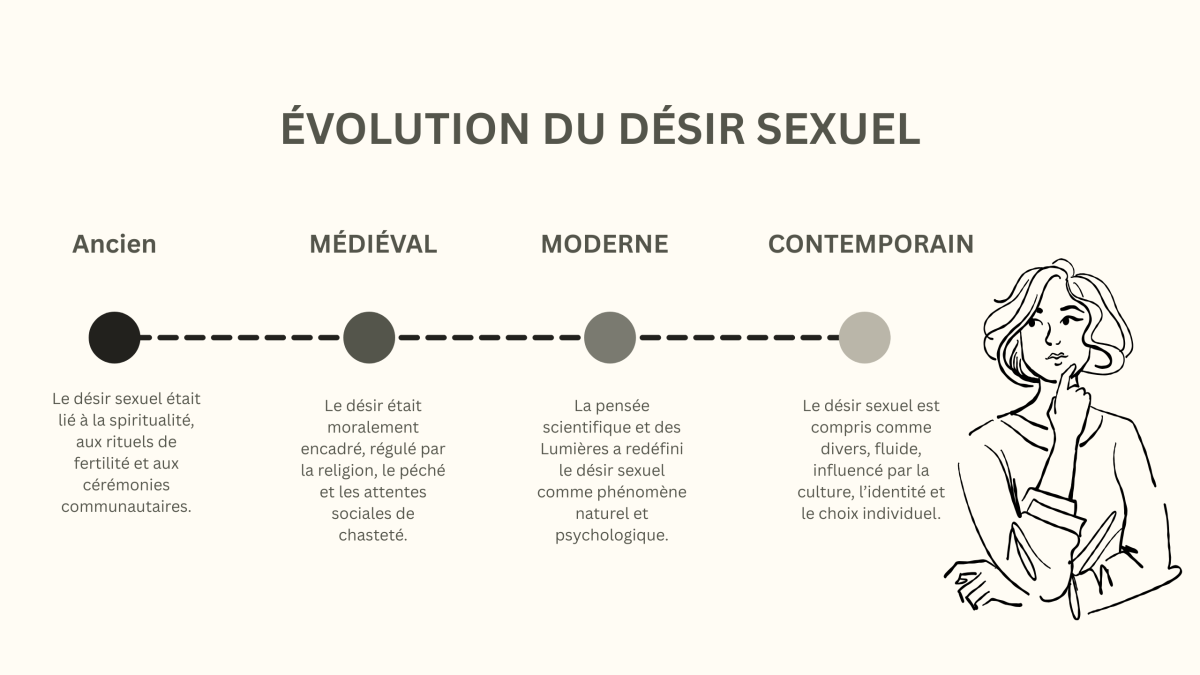

Un aperçu succinct de la manière dont le désir sexuel a été encadré à travers les époques : de la philosophie antique et de la médecine classique, en passant par les points de vue religieux et scientifiques, jusqu'à la recherche et les modèles modernes.

- Antiquité : Le désir comme force naturelle, fertilité et énergie divine

- Moyen Âge : Le désir encadré comme moralement restreint ou peccamineux

- Lumières : Étude scientifique et raison

- 19e–21e siècle : Psychologie, recherche et modèles biopsychosociaux modernes

Influences biologiques, psychologiques et sociales

La science moderne considère le désir sexuel comme une interaction de nombreux facteurs :

Biologiques : Les hormones comme la testostérone et les œstrogènes, ainsi que les substances chimiques du cerveau comme la dopamine, influencent la manière dont le désir est ressenti. La santé, les niveaux d'énergie et les médicaments peuvent également l'affecter.

Psychologiques : Le stress, l'humeur et l'imagination façonnent tous le désir. Les troubles de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété peuvent diminuer l'intérêt pour le sexe, tandis qu'une image de soi positive et un bien-être émotionnel peuvent le renforcer.

Relationnels : La communication, la confiance et la proximité émotionnelle avec un partenaire influencent souvent les niveaux de désir. Les conflits ou la distance peuvent le réduire.

Culturels : Les attentes sociales et l'éducation jouent un rôle dans la manière dont les gens comprennent et expriment leurs propres désirs. Ce qui semble acceptable dans une culture peut être tabou dans une autre.

La variabilité du désir

L'une des principales conclusions de la recherche moderne sur le sexe est que le désir n'est pas le même pour tout le monde. Certaines personnes le ressentent fréquemment, d'autres occasionnellement, et certaines peuvent ne pas le ressentir du tout. Aucun de ces schémas n'est intrinsèquement problématique.

Le désir change également au fil d'une vie. La jeune adulthood, la mi-vie et l'âge avancé apportent chacun des expériences différentes d'intérêt sexuel. Pour certains, il devient plus central avec le temps ; pour d'autres, il s'estompe.

Quand le désir semble désynchronisé

Des défis surviennent souvent lorsque les gens estiment que leur désir est « trop faible », « trop élevé » ou en décalage avec celui d'un partenaire. La recherche souligne qu'il n'y a pas de quantité « correcte » de désir. Ce qui compte, c'est que la personne se sente à l'aise avec sa propre expérience.

Dans les cas où le désir cause de la détresse ou des tensions dans les relations, un soutien professionnel peut aider. Les thérapeutes sexuels, les conseillers et les prestataires de soins de santé peuvent explorer les causes biologiques, émotionnelles ou relationnelles possibles.

Conclusion : Une constante humaine, façonnée par le contexte

De la philosophie antique à la recherche moderne, le désir sexuel a été perçu comme à la fois mystérieux et essentiel. Bien que les explications aient changé – de l'énergie vitale à la morale, en passant par les hormones et la psychologie – son importance est restée.

Aujourd'hui, nous comprenons le désir sexuel comme une partie naturelle de la vie, façonnée par la biologie, les émotions, les relations et la culture. Il peut être spontané, réactif, fréquent, occasionnel, ou même absent, et chacune de ces expériences est valide.

En appréciant à la fois l'histoire et la science du désir sexuel, nous obtenons une image plus complète de ce qu'il signifie : pas seulement une pulsion, mais une expression profondément humaine qui évolue et s'adapte à travers le temps, les relations et les vies individuelles.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont le désir sexuel se manifeste dans la vie quotidienne ? Lisez notre guide Qu'est-ce que le désir sexuel ? Comprendre ses multiples manifestations, où nous expliquons les facteurs biologiques, émotionnels et relationnels qui l'influencent.

Avertissement : Les articles et informations fournis par le Vagina Institute sont uniquement destinés à des fins d'information et d'éducation. Ce contenu n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant un problème médical.

Deutsch

Deutsch  English

English  Español

Español  Français

Français