L’anatomie de la peur : Mythes sur le corps féminin

Les ombres sous la peau

Pendant des siècles, le corps féminin a été un mystère qui fascinait et effrayait le monde. Bien avant que la médecine ne s'appuie sur l'anatomie et la biologie, il était façonné par les mythes, la panique morale et la peur de l'inconnu. L'utérus, les menstruations, et même le rire d'une femme étaient autrefois interprétés comme des signes d'instabilité ou de danger, preuve que quelque chose d'incontrôlable vivait sous la surface.

Quand la superstition façonnait la science et que le corps devenait un champ de bataille pour les croyances.— Un mystère à craindre.

L'histoire de la manière dont la peur a sculpté notre compréhension du corps féminin est, à bien des égards, une histoire de fantômes. Elle persiste encore, hantant le langage, les attitudes sociales et même la médecine moderne.

L'« utérus errant » : une créature indomptée

Dans la Grèce antique, les médecins croyaient que l'utérus était une créature vivante et errante, un organe agité qui pouvait se déplacer dans le corps, provoquant suffocation, folie ou paralysie. Platon le comparait à un « animal dans un animal », désirant des enfants et devenant furieux lorsqu'on lui refusait.

Ce mythe, connu sous le nom d'hysteria uteri, n'était pas simplement une méprise : il a façonné le traitement médical des femmes pendant des millénaires. Les médecins prescrivaient le mariage, la grossesse ou les rapports sexuels comme remèdes, réduisant la santé à la soumission et à la reproduction.

L'« utérus errant » est devenu une métaphore pratique pour l'imprévisibilité, une raison de se méfier des émotions, de l'intellect et même de l'indépendance.

Hystérie : le fantôme dans l'esprit

Au XIXe siècle, la médecine avait troqué la superstition pour la science, mais le mythe a évolué plutôt que de disparaître. « L'hystérie » est devenue un diagnostic fourre-tout pour tout, de la tristesse à la frustration sexuelle. Les femmes exprimant de la détresse, du désir ou de la défiance étaient qualifiées d'hystériques, un terme dérivé directement de hystera, le mot grec pour utérus.

Les médecins pratiquaient des « cures de repos » qui confinaient les femmes au silence et à l'immobilité, croyant que la stimulation, mentale ou physique, aggraverait leur état. Pour d'autres, des « massages pelviens » étaient prescrits, un mélange ironique de pruderie et de contrôle érotique déguisé en médecine.

Derrière ces traitements se cachait une peur tacite : que le corps des femmes soit trop puissant, trop imprévisible et trop éloigné de la compréhension masculine.

Tabous menstruels : le sang du péché

Aperçu culturel : les huttes menstruelles

Dans certaines cultures traditionnelles africaines et sud-asiatiques, les femmes menstruées étaient isolées dans des huttes séparées, une pratique enracinée dans des croyances sur l'impureté. Bien que largement disparues, ces coutumes montrent à quel point les tabous menstruels ont façonné les normes sociales.

Dans presque toutes les cultures, les menstruations ont porté une ombre de tabou. Dans les textes anciens, elles étaient décrites comme impures ou dangereuses, capables de flétrir les récoltes ou d'émousser les épées. Les érudits médiévaux soutenaient que le sang menstruel était toxique.

Ces idées ont transformé un processus biologique naturel en quelque chose de sinistre, imposant l'isolement et la honte. Même aujourd'hui, des échos de cet inconfort persistent, visibles dans les euphémismes, le silence et le sentiment que les menstruations doivent être cachées.

La peur du corps menstrué n'était pas seulement de la superstition ; c'était un contrôle déguisé en protection. L'idée que les cycles féminins rendaient les femmes inaptes au leadership, aux études ou même à la vie religieuse a persisté jusqu'à l'ère moderne.

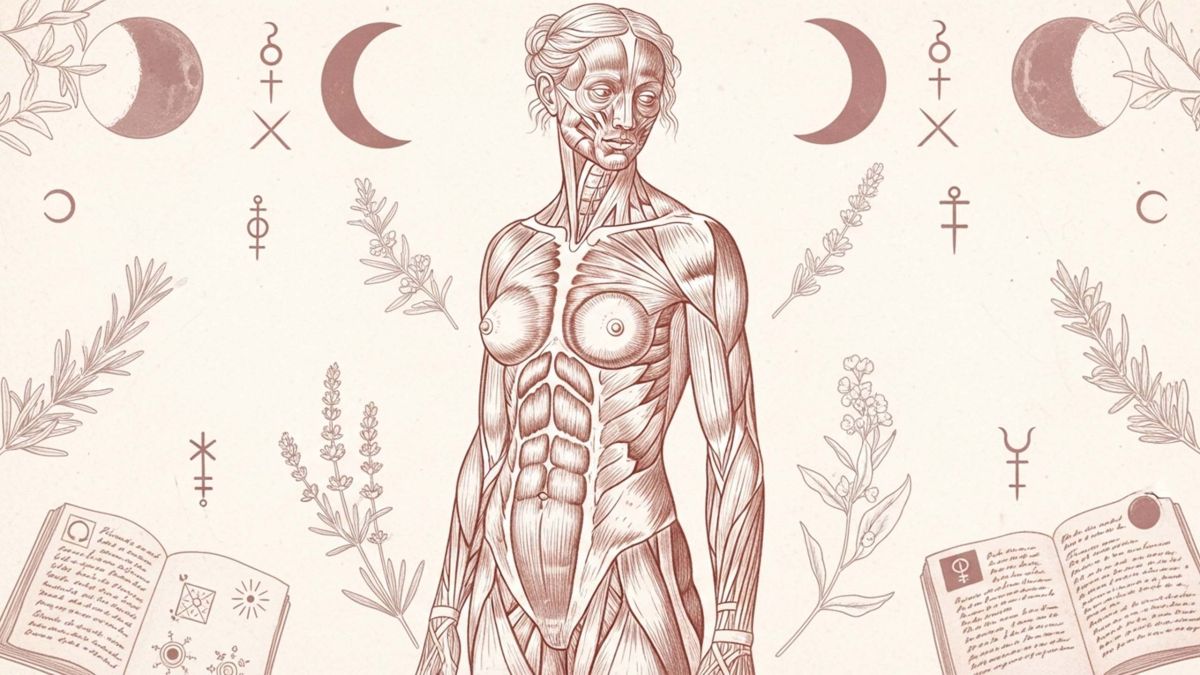

Sorcellerie et le corps pécheur

Pendant les procès de sorcellerie des XVe au XVIIe siècles, le corps féminin était à nouveau sous suspicion. Les femmes accusées étaient examinées pour des « marques de sorcière » — taches de naissance, grains de beauté ou plis de peau censés prouver un pacte avec le diable. Les sages-femmes et les guérisseuses, dont les connaissances en herbes et en accouchement rivalisaient avec celles des médecins masculins, étaient souvent parmi les premières à brûler.

La fusion de l'anatomie et de la moralité a créé une équation dangereuse : comprendre le corps d'une femme, c'était contrôler son esprit. Les accusations de sorcellerie étaient autant une question de pouvoir que de peur — la peur de ce qui ne pouvait être expliqué ou contenu.

L'utérus, le cycle menstruel et la sexualité sont tous devenus des preuves de péché, le corps lui-même étant vu comme un portail par lequel le mal pouvait entrer dans le monde.

| Mythe | Période | Description | Impact culturel |

|---|---|---|---|

| Utérus errant | Grèce antique–Moyen Âge | Croyance que l'utérus se déplaçait librement, causant des maux physiques et mentaux. | Présentait la santé des femmes comme imprévisible, justifiant le contrôle de leur corps. |

| Hystérie | XIXe–XXe siècle | Diagnostic reliant les émotions des femmes à leur système reproducteur. | Rejetait les émotions des femmes comme des défauts biologiques, limitant leur autonomie. |

| Tabous menstruels | Antiquité–Présent | Menstruations considérées comme impures ou dangereuses, nécessitant souvent l'isolement. | Stigmatisait un processus naturel, favorisant la honte et le secret. |

| Sorcellerie et anatomie | XVe–XVIIIe siècle | Corps féminin lié au péché ou à l'influence démoniaque, surtout pendant les chasses aux sorcières. | Justifiait la persécution et le contrôle des corps des femmes. |

La persistance des ombres

Bien que nous aimions croire que nous avons dépassé la superstition, ses empreintes demeurent. Le mythe de la femme « émotionnelle », la croyance que les cycles hormonaux dictent la compétence, la honte discrète entourant la ménopause ou les menstruations — ce sont des échos modernes de peurs anciennes.

Même en médecine, la douleur des femmes est encore parfois minimisée, leurs symptômes attribués à tort au stress ou à l'anxiété. Des études suggèrent que des affections comme l'endométriose et les maladies cardiaques sont sous-diagnostiquées chez les femmes parce que leurs plaintes de douleur sont prises moins au sérieux.

Le corps n'est plus accusé de sorcellerie, mais la suspicion persiste sous des formes plus subtiles.

Le saviez-vous ?

Le miroir moderne

Examiner cette histoire, ce n'est pas accuser le passé, mais comprendre l'héritage qu'il a laissé. Les mythes entourant le corps féminin révèlent plus sur les sociétés qui les ont créés que sur la biologie elle-même.

Aujourd'hui, la science continue de corriger des siècles de misconceptions, mais le récit de la peur bourdonne encore en arrière-plan — un rappel que le progrès est autant une question de désapprentissage que de découverte.

À chaque époque, le corps féminin a reflété les anxiétés de son temps : la religion craignait la tentation, la médecine craignait le mystère, et la culture craignait le changement.

Comprendre cet héritage, c'est voir la peur pour ce qu'elle est — un miroir, pas une vérité.

En bref

-

Utérus errant — Croyance ancienne que l'utérus pouvait se déplacer dans le corps, accusé de nombreux maux.

-

Hystérie — Un diagnostic fourre-tout reliant émotion et anatomie, façonnant les traitements pendant des siècles.

-

Tabous menstruels — Les menstruations étaient considérées comme impures ou dangereuses, façonnant l'isolement et la honte.

-

Accusations de sorcellerie — Les sages-femmes et guérisseuses étaient ciblées ; le corps était traité comme une preuve de péché.

Avertissement : Les articles et informations fournis par le Vagina Institute sont uniquement destinés à des fins d'information et d'éducation. Ce contenu n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant un problème médical.

Deutsch

Deutsch  English

English  Español

Español  Français

Français